agenciadenoticias.unal.- Aunque la transición energética suele asociarse con la circulación de carros eléctricos, la instalación de paneles solares y las granjas eólicas, este hecho histórico y de gran magnitud también impactará la vida de las personas y podría desencadenar cambios importantes en el ámbito social y cultural.

Un ejemplo de ello es que actualmente el consumo de energía por persona en Colombia es de 1.159 kW por año, y se espera que con los más de 17.500.000 kW adicionales anuales que se generarán mediante fuentes no convencionales haya una disponibilidad adicional de 12,64 kW per cápita.

“Si hacemos el cálculo para todo el país serían 0,39 kW adicionales por persona, y así se podría suplir a las poblaciones que no cuentan con energía de forma permanente”, señala la profesora Elizabeth Arboleda Guzmán, adscrita a la Escuela de Hábitat de la Facultad de Arquitectura de la Universidad Nacional de Colombia (UNAL) Sede Medellín.

|

| El libro forma parte de la Colección Energética 2030 (9 libros en total) presentada este año en la FILBo. |

Por eso en 2020 la profesora Arboleda, con la abogada Laura Stefanee España Guzmán y la antropóloga Liliana Isabel Gómez Londoño, realizó una de las primeras aproximaciones a este fenómeno desde las ciencias sociales en el país que dejó como resultado el libro Energía social y transición energética en Colombia: De las prácticas sociales a la gobernanza energética, que forma parte de la Colección Energética 2030, nueve materiales presentados en la Feria Internacional del Libro de Bogotá (FILBo) 2024.

|

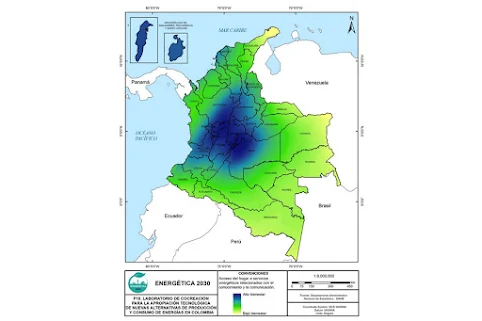

| Acceso del hogar a servicios energéticos relacionados con el conocimiento y la comunicación. |

Una mirada al resto del mundo

Aunque el contexto de cada país es clave para el éxito de los proyectos, sus resultados se pueden tener en cuenta para iniciar rutas de estudio y reflexiones a escala local. “Para nutrir nuestro análisis revisamos las experiencias de países europeos, del norte global y latinoamericanos. Así mismo, conversamos con expertos y sistematizamos datos nacionales relacionados con el acceso, la distribución del sistema interconectado y las proyecciones que se tienen a futuro”.

Según el Departamento Nacional de Planeación, alrededor del 70 % del territorio nacional, donde habita el 30 % de la población, no tiene acceso fijo ni seguro a energía eléctrica.

|

| El derecho a la energía es habilitador de otros derechos. |

Uno de los casos emblemáticos estudiados por las investigadoras es el de Escocia, en donde las energías comunitarias tienen una capacidad instalada de 35 MW. “Las poblaciones tienen mínimo el 51 % de propiedad sobre algunos proyectos y total gobernabilidad, es decir que pueden destinar los ingresos para su propio beneficio, becas para los adolescentes, mejoras de espacios públicos, entre otros”, destaca la experta.

Una de las grandes conclusiones del libro es que, aunque Colombia no está preparada para las energías comunitarias, el Estado puede hacer acompañamiento e incluso promover modelos de negocio en los que se involucren entidades privadas.

|

| Aunque la mayor parte de la matriz energética del país es hidráulica, es vulnerable ante la crisis climática (localidad El Remanso, Guainía). |

“El segundo tomo de este libro evalúa casos específicos del país en lugares como Necoclí, Isla Fuerte y La Guajira, en donde funcionaron parques solares o eólicos sin involucrar a la comunidad, llevándolos, por esta y otras razones, al fracaso”, finaliza la docente.

Entre los retos a superar están la continuidad y la confiabilidad, habilitando, por ejemplo, agentes de desarrollo territorial provenientes de las mismas comunidades, quienes además de buscar la garantía del acceso a la energía a escala individual buscarían promoverla desde lo colectivo, como oportunidad de desarrollo y productividad territorial.